Manchmal sind Kommunalwahlen wie ein Blick durchs Schlüsselloch: Man sieht einen Sieger, aber dahinter bleibt vieles im Dunkeln.

Die Parteien & die politische Willensbildung

Das Grundgesetz sagt: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.“.

Dieser Artikel 21 wird von den Parteien nicht nur ignoriert, sondern sogar pervertiert, indem sie in der politischen Praxis auf allen Ebenen – also auch nach einer Kommunalwahl – uni sono ihre eigene Version anwenden: „Die Parteien bestimmen die politische Willensbildung des Volkes“.

Daraus ergibt sich die Argumentation und auch das Verhalten von Politikern, die sich nicht scheuen das ganz offen zu sagen:

„Ihr habt uns eure Stimme gegeben. Also können wir damit machen, was wir wollen.“

Sie argumentieren in solchen Fällen mit unserer „Repräsentativen Demokratie“, die es zu schützen gelte.

Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob Politiker überhaupt ein Interesse an der „Motivation der Wähler“ haben, zur Wahl zu gehen und ob das Gejammer über „schlechte Wahlbeteiligungen“ nicht doch kaum mehr ist, als eine wohlfeile Plattitüde.

Der Wähler ist nicht dumm!

Wählerinnen und Wähler sind nicht dumm und reagieren auf ihre eigene Art.

Gerade auf kommunaler Ebene verzichten viele – in Mönchengladbach die meisten – darauf ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen und das vielfach mit der Erklärung: „Die machen doch sowieso, was sie wollen“ und kriechen nur zur Wahl aus ihren Löchern“.

Anders die, die sich an der Wahl beteiligen.

Sie reagieren mit ihrer Stimmabgabe auf die Vergangenheit, reflektieren das, was sie in ihrem Umfeld in der Vergangenheit erlebt haben und wählen „wie immer“ oder werden zu Wechselwählern, um „Denkzettel“ zu verpassen.

Wahlprogramme – und seien sie noch so umfangreich und mit Versprechungen gespickt – spielen bei Wahlentscheidungen kaum eine Rolle und dienen den Parteien und ihren Kandidaten eher als „Eigenmotivation“ denn als konsequente Richtlinie für ihr zukünftiges politisches Handeln.

Denn:

Ist es das Ziel, sich an einer Mehrheit zu beteiligen, sind alle Versprechungen „Schnee von gestern“ und nichts mehr wert; erst recht dann, wenn es nicht zu einer solchen Beteiligung kommt.

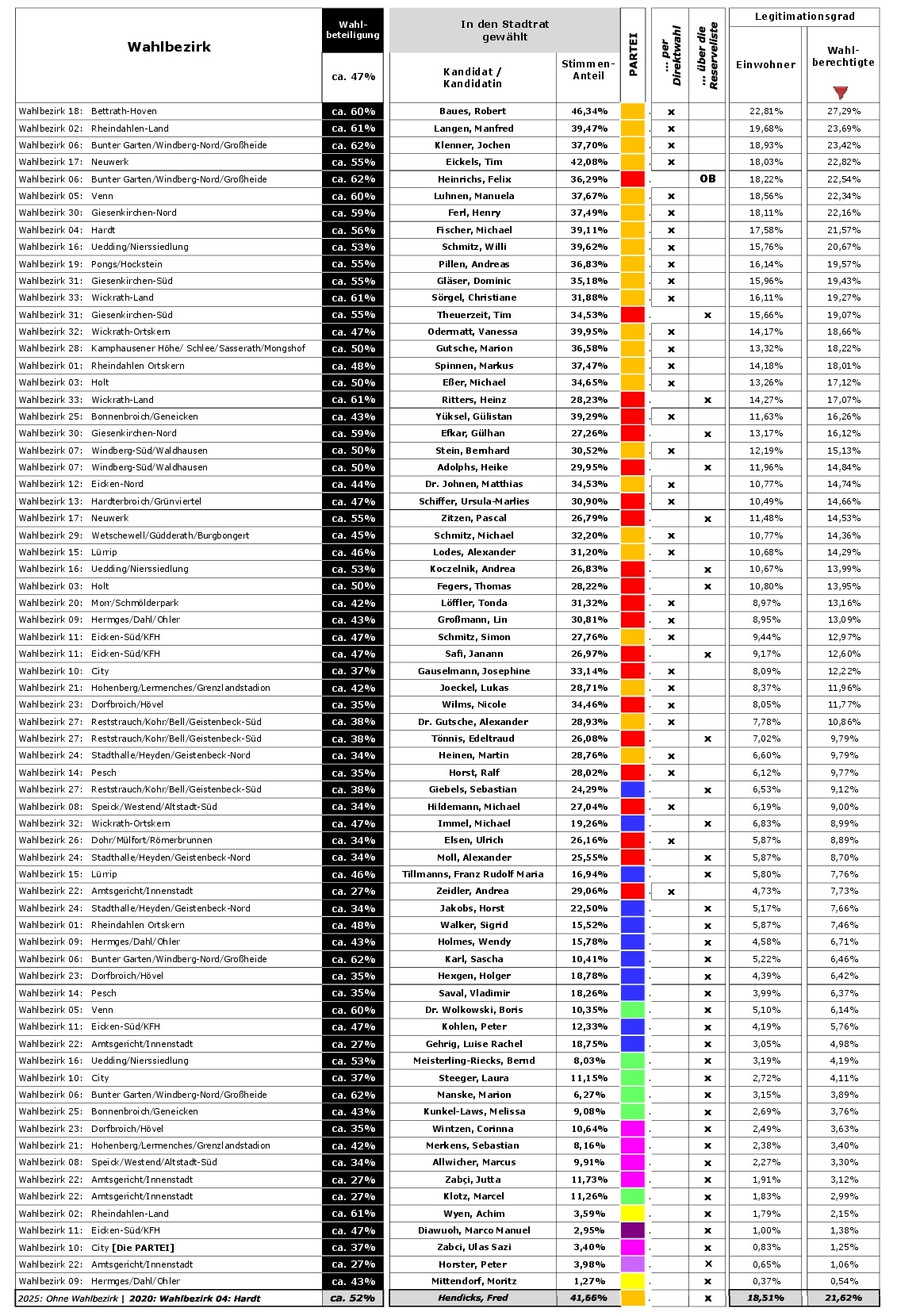

„Legitimationsranking“ schafft Klarheit

Erläuerung zum Ranking:

Der am Ende des Rankíngs aufgeführte Fred Hendicks (CDU) hat sich – anders als 2020 – ohne eigenen Wahlbezirk an der Kommunalwahl beteiligt. 2020 erreichte er einen Stimmenanteil von annähernd 42% und einen Legitimationsgrad bei den Wahlberechtigten von ca. 22%

Mit oder ohne dieses von dem einen oder anderen möglicherweise als „Zahlenfriedhof“ bezeichneten Legitimationsranking lässt sich auf den Punkt bringen:

- Wahlbeteiligung und Legitimationsgrad (bezogen auf Wahlberechtigte) hängen direkt zusammen.

Denn der Legitimationsgrad = Stimmen für den Sieger im Verhältnis zur Zahl der Wahlberechtigten. - Je höher die Wahlbeteiligung, desto höher die mögliche Legitimation.

Wenn mehr Bürger wählen gehen, hat der Gewinner eine größere Basis, selbst wenn sein relativer Stimmenanteil ähnlich bleibt. - Bei niedriger Wahlbeteiligung rutschen die Werte dramatisch ab.

Dann kann ein Kandidat schon mit einem relativ kleinen absoluten Stimmenpolster ins Mandat einziehen - Praktisch bedeutet das: In Wahlbezirken mit schwacher Beteiligung fällt der Legitimationsgrad schnell unter 20 %. Mit anderen Worten: Vier Fünftel der Wahlberechtigten haben den „Sieger“ nicht gewählt.

- Das Bild in den Daten: Dort, wo die Wahlbeteiligung höher war (um 60 %), lag auch der Legitimationsgrad oft über 25 %. Bei Beteiligungen unter 45 % sackt er dagegen in den Bereich um 15 % oder darunter ab.

Kurzformel: Wahlbeteiligung ist der Turbo der Legitimation.

Ohne Beteiligung bleibt vom „Rückenwind der Bürger“ nur ein laues Lüftchen.

In diesem Kontext ist die Frage zu stellen, auf welcher Grundlage jedes einzelne Ratsmitglied (für sich selbst), die Parteien und die aktuell einzig dauerhaft mehrheitsfähige Kooperation zwischen CDU und SPD sich legitimiert sehen, weitreichend Entscheidungen zu fällen, die meist jeden Bürger betreffen.

Beispiel eines Direktkandidaten

Wenn beispielsweise in einem Wahlbezirk gewählt wird, steht am Ende immer ein Sieger fest.

Doch wie groß ist die Rückendeckung, auf die sich diese Person tatsächlich stützen kann?

In einem Wahlbezirk leben beispielsweise ca. 9.000 Menschen, ca. 7.000 davon sind wahlberechtigt und die Wahlbeteiligung liegt bei gerade einmal 43 Prozent.

Von diesen ca. 3.000 Stimmen (43%) konnte der Gewinner 1.050 für sich verbuchen. In Prozenten heißt das: Lediglich rund 11,7 Prozent der Einwohner beziehungsweise 15,0 Prozent der Wahlberechtigten stehen faktisch hinter dem „Sieger“.

Der sogenannte Legitimationsgrad macht diese Diskrepanz sichtbar: Er misst den Anteil der tatsächlichen Unterstützung bezogen auf die Gesamtbevölkerung oder die Wahlberechtigten.

Gerade in Zeiten niedriger Wahlbeteiligung kann aus einem formalen Sieg schnell ein politisches Akzeptanzproblem werden.

Für die Praxis bedeutet das: Die Ratsmitglieder, die nur auf einem kleinen Teil der Stimmen stehen, haben einen umso größeren Auftrag, alle Bürger „mitzunehmen“ – gerade die, die nicht gewählt haben.

Transparenz, Beteiligung und Bürgernähe sind dann keine Floskeln, sondern überlebenswichtig für die lokale Demokratie.

Denn am Ende gilt: Demokratie lebt nicht nur von Wahlen, sondern auch vom Gefühl – oder besser: von der Gewissheit -, dass die Gewählten wirklich im Namen der Mehrheit handeln.

„Ich werde doch sowieso gewählt“ • Urlaub statt Wahlkampf?

Wir haben gelernt:

Manchmal sind Kommunalwahlen wie ein Blick durchs Schlüsselloch: Man sieht einen Sieger, aber dahinter bleibt vieles im Dunkeln … jedoch nicht alles!

Unser System produziert Mehrheiten aus Minderheiten.

Wer am Ende die Nase vorn hat, bekommt das Mandat – egal, wie klein die tatsächliche Basis ist.

Das ist Demokratie, aber es ist zuweilen auch eine Einladung zu „Selbstbedienung“, aber auch zur Selbstkritik.

Doch Selbstkritik scheint nicht jedermanns Sache zu sein.

So verzichtete ein voraussichtlicher Sieger gleich ganz auf den Wahlkampf: Urlaub an der See (oder anderswo) statt Bürgerkontakt.

Er soll seinen Parteifreunden gesagt haben: „Ich werde ja sowieso gewählt.“

Ein Satz, der den Kern des Problems trifft.

Genau darin steckt die eigentliche Pointe: Nicht die Bürger verleihen die Legitimation, sondern das Parteibuch und die Mathematik.

Wer mehr Stimmen als die Konkurrenz hat, gewinnt – egal, wie klein die absolute Basis ist.

Das wirft Fragen auf. Demokratie ist mehr als das Auszählen von Stimmzetteln.

Sie lebt vom Gefühl, dass Gewählte im Namen einer Mehrheit sprechen.

Doch wenn am Ende nur ein Achtel der Bevölkerung aktiv hinter dem Ratsmitglied steht, wird dieses Gefühl brüchig.

Für die Arbeit im Rat bedeutet das: Wer auf einem schmalen Fundament steht, hat einen umso größeren Auftrag. Bürgernähe, Transparenz und Beteiligung sind dann keine wohlfeilen Phrasen, sondern Überlebensstrategien für die Glaubwürdigkeit.

Sonst droht die Politik, zur bloßen Rechenübung zu verkommen – und die Bürger wenden sich vollends ab.

„Ich werde ja sowieso gewählt“ – ist ein klassisches Beispiel für Arroganz und ein Symtom der Macht.

- Vermeintliche Selbstsicherheit auf Basis formaler Regeln: Der Kandidat verlässt sich ausschließlich auf die mathematische Gewissheit, dass er gewinnt, und nicht auf den Rückhalt der Bürger.

- Missachtung von Bürgerbeteiligung: Wahlkampf wird zur Formsache degradiert; die aktive Mitwirkung der Wähler scheint irrelevant.

- Parteistrategische Selbstherrlichkeit: Die Partei akzeptiert oder unterstützt diese Haltung offenbar, statt Bürgernähe einzufordern.

Da scheint es zu reichen, als „U-Boot-Kandidat“ dann und wann mal aufzutauchen, während andere (für diesen Kandidaten) von Haustür zu Haustür Wahlkampf machen.

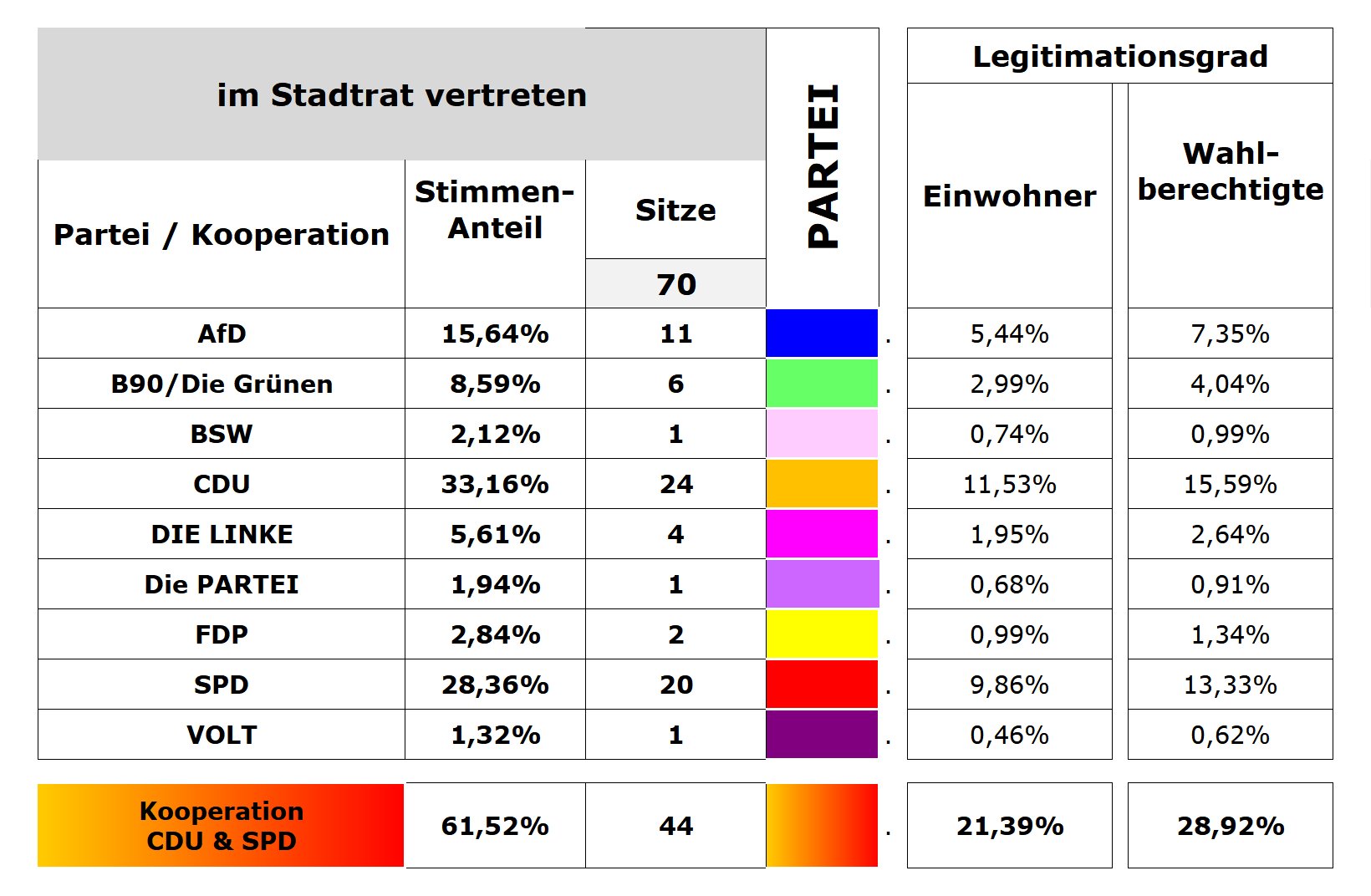

„Legitimation light“ im Stadtrat • Was die Zahlen wirklich zeigen

Die Legitimationsfrage stellt sich nicht nur für die einzelnen Ratsmitglieder, sondern auch für die einzelnen Parteien und der zu erwartenden Kooperation von CDU und SPD.

Die in Vorbereitung befindliche „GroKo“

Demokratische Mathematik: 61,5 % sind nur auf dem Papier eine Mehrheit.

Die Kooperation aus CDU und SPD vereint zwar 61,52 % der abgegebenen Stimmen – klingt nach einem stabilen Mandat.

Rechnet man aber zurück auf alle Wahlberechtigten, sinkt die Legitimation auf nicht einmal 29 %.

Noch deutlicher: Bezogen auf die gesamte Bevölkerung liegt die Unterstützung dieser Ratsmehrheit bei gerade einmal 21,4 % der Einwohner.

Zwischenfazit:.Vier Fünftel der Mönchengladbacher werden faktisch von einer Minderheit regiert – mit einem demokratischen Etikett, aber dünnem Fundament.

CDU und SPD

CDU und SPD „dominieren“ – aber auf wackeligen Beinen.

Die CDU ist die stärkste Kraft (33,16 % der Stimmen), doch ihr Legitimationsgrad liegt bei nur 15,6 % der Wahlberechtigten.

Das bedeutet: Selbst die „führende Partei“ stützt sich auf kaum mehr als jeden sechsten Wahlberechtigten.

Ähnlich die SPD. Sie ist mit 28,26% die „Zweitstärkste“, erreicht aber gerade einmal 13,33% der Wahlberechtigten und weniger als 10% der Einwohner.

Die „Übrigen“

AfD zwar „Drittstärkste“ aber ohne Rückhalt

Trotz Steigerung gegenüber 2020 um 9,7% auf 15,64% bleibt der Rückhalt in der Bevölkerung (5,54%) und bei den Wahlberechtigten mit 7,35% „überschaubar“.

Kleine Parteien – noch kleinere Legitimation.

Parteien wie BSW, Die PARTEI, FDP oder Volt bewegen sich im Bereich von unter 1 % bis 1,3% der Wahlberechtigten.

Das bedeutet: Sie haben formal ein Mandat, aber praktisch kaum Rückhalt in der Bevölkerung.

Diese Diskrepanz zeigt:

Das System „gleiche Stimme, gleiche Macht“ kann lokal oft zu Überrepräsentation von Splitterinteressen führen.

Das kann sich marginal ändern, falls es in diesem „Parteien-Segment“ zu Kooperationen kommen würde.

Die „grüne“ Legitimation: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Mit 8,6 % Stimmenanteil, aber nur 4,04 % Legitimation an den Wahlberechtigten, stehen die Grünen exemplarisch für das Dilemma der Beteiligung.

Ihr Einfluss im Rat ist real – ihre demokratische Basis jedoch schmal, der „ökologische Fußabdruck“ größer als der demokratische.

Fazit

Wahlbeteiligung wirkt wie ein Demokratie-Schrumpfer.

Selbst bei einer scheinbar ordentlichen Mehrheit führt niedrige Beteiligung (z B. 45%) dazu, dass Legitimation und Macht auseinanderfallen.

Der Rat ist demokratisch zusammengesetzt, faktisch aber das Ergebnis der stillen Mehrheit der Nichtwähler.

![Teil IV: Spannungsfelder [BZMG 1.0]](https://news.bz-mg.de/wp-content/uploads/bb-denker-2024-820-440x264.jpg)

„ AfD zwar „Drittstärkste“ aber ohne Rückhalt

Trotz Steigerung gegenüber 2020 um 9,7% auf 15,64% bleibt der Rückhalt in der Bevölkerung (5,54%) und bei den Wahlberechtigten mit 7,35% „überschaubar“.“

Ungeachtet des „Rückhalts“ der Bevölkerung bildet ein Wahlergebnis Tendenzen ab, und die sind erschreckend:

ähnlich den Wählern Donald Trumps agieren deutsche Wähler genauso „blind“!

Verfügt man über nur etwas fundiertes Wissen bzgl. Parteiprogramm, politischer Aussagen, Verurteilungen & Handelns (Beispiel „Höcke“-Jugend), ist es nicht mehr nachvollziehbar, dass faschistisches Gedankengut trotz unmissverständlicher Einordnung des Bundesverfassungsgerichts zusehends in Mönchengladbach, in der BRD an Einfluss gewinnt.

Selbst als Protestwähler käme ich nie auf die Idee Naziparolen auf den Plan zu RUFEN. — Die AfD macht auch keine Steuerpolitik für „den kleinen Mann ode die kleine Frau“, die Millionärin Weidel hat sich schon fast in die Schweiz abgesetzt, zumal sie der parteipolitischen Vorgabe & Definition von Familie gar nicht entspricht. Demokratie-rückschrittlich bis zum geht nicht mehr…

… ist es ohnehin, dass mittlerweile (Multi-) Millionäre auch anderer Parteiführungen als sogenannte „Volksvertreter“ auf Bundesebene fungieren. Leute wie J. Spahn, der die Steuerzahler dermaßen hat „bluten“ lassen, sollten darüber hinaus m.E. gar keine politisches Pöstchen mehr bekleiden.